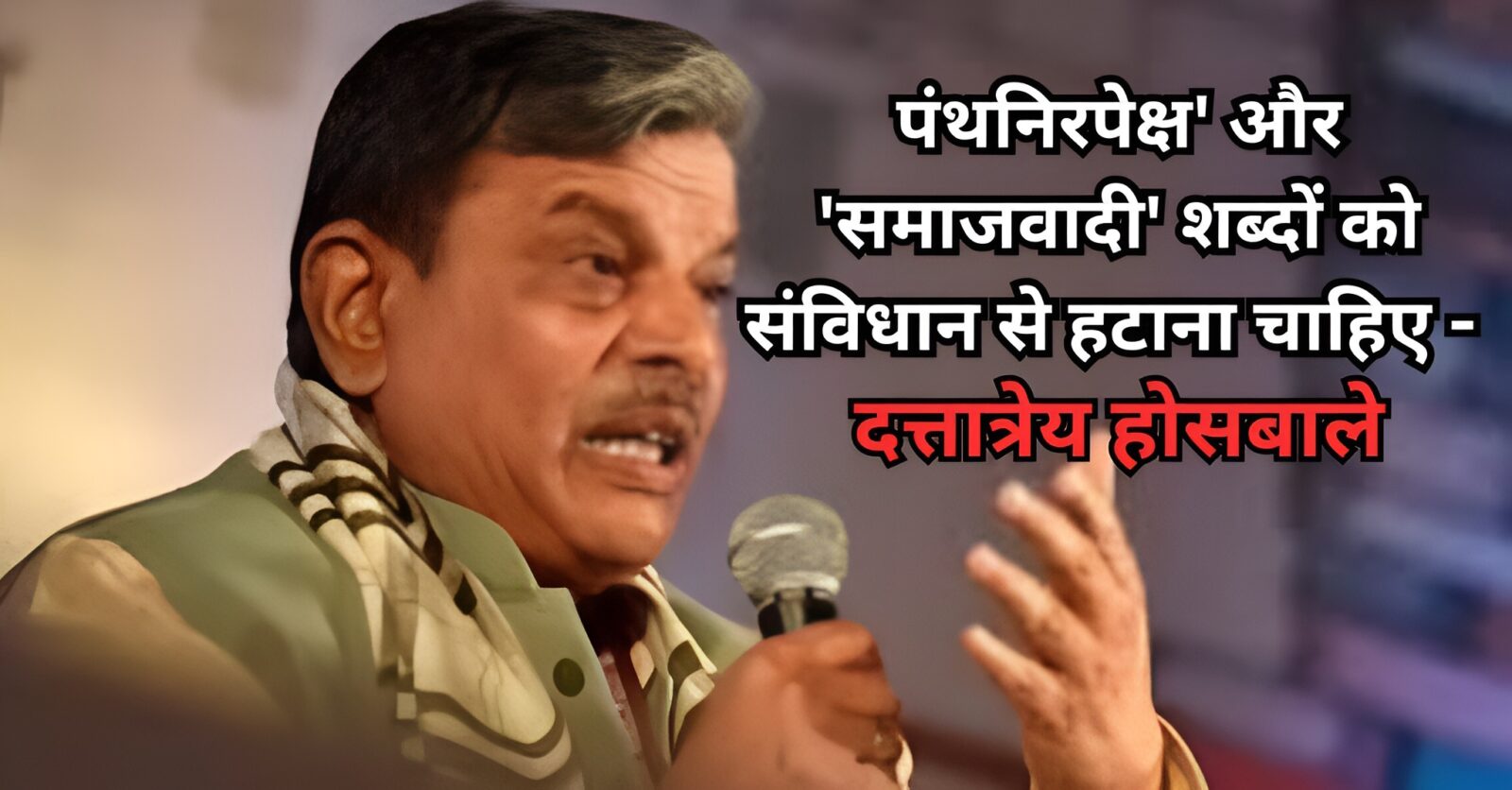

अभी हाल में RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बयान देकर नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि “संविधान से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को हटा देना चाहिए”

कुछ लोग इस बयान को विवादित मान रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं पर क्या सच में इन दो शब्द को हटा देना चाहिए?

इन दो शब्दों का संविधान में मूल अर्थ क्या है और क्या यह शब्द राजनीतिक लाभ के लिए भारत की जनता के ऊपर थोपे गए थे?

क्या अब समय आ गया है कि हमें संविधान में कुछ चीजों को बदल देना चाहिए?

चलिए पहले देखते हैं इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है।

पंथनिरपेक्षता

पंथनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म का मतलब है कि राज्य का धर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा और राज का खुद का कोई धर्म नहीं होगा। न राज्य किसी धर्म का समर्थन करेगा और न विरोध करेगा।

इसके पीछे शायद संविधान निर्माताओ का मूल विचार रहा होगा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपने धर्म को मान सके, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त हो।

लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत में रह रहे हिंदुओं को हुआ क्योंकि भारत में दूसरे धर्म का प्रचार जोरों से हो रहा था, कई जगह तो जबरन धर्मपरिवर्तन हो रहे थे। इससे हिंदुओं की आबादी कम होकर दूसरे धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही थी।

यह चीज आज भी वैसी की वैसी चल रही है और खुद को हिंदुओं की पार्टी बताने वाली भाजपा भी सत्ता में होने के बावजूद इन धर्म परिवर्तनों को रोकने में असफल ही नजर आई है।

पंथनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टिकरण की राजनीति भी होने लगी। बहुसंख्यक समाज के मूल अधिकारों को कुचलते हुए अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें खास लाभ दिए गए।

पंथनिरपेक्षता से हिंदुओं को कंट्रोल भी किया गया। आर्टिकल 28 के अनुसार सरकार द्वारा संचालित किसी भी संस्था में धर्म का प्रचार वर्जित है मगर आर्टिकल 30 अल्पसंख्यको को यह छूट देता है।

हिन्दू धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति भी सरकार के नियंत्रण में होती है मगर बाकी धर्म की धार्मिक संपत्ति सरकार के नियंत्रण में नहीं होती।

यह कहना गलत नहीं होगा कि पंथनिरपेक्षता अब निष्पक्षता नहीं बल्कि हिंदुओं के प्रति शंका बन गई है।

समाजवाद

वही समाजवाद के अर्थ को हम देखें तो इसका मतलब है समाज की भलाई के लिए संसाधनों का सामान तरीके से वितरण।

इसके पीछे मूल विचार यह था कि आर्थिक संसाधनों पर हर व्यक्ति का समान अधिकार हो और निजी पूंजीपतियों का सत्ता के नियंत्रण पर अंकुश लगे और भारत के हर व्यक्ति को बराबरी का अवसर मिले।

मगर इस मूल विचार में बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई है और आज के परिपेक्ष में यह बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठता।

अगर इस विचारधारा से भारत में काम किया जाए तो इससे धन कमाने की प्रेरणा और उद्यमिता को बड़ा नुकसान होगा और वह कुचल दी जाएगी।

समाजवादी नीतियों के कारण सरकार के पास नियंत्रण ज्यादा होता है जिससे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता है और जो निजी क्षेत्र की प्रगति है वह सीधे तौर पर खत्म हो जाती है।

भारत आज के समय में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मेल है इसलिए संविधान में अगर समाजवादी जैसे शब्द है तो यह एक स्थिर विचारधारा से इस देश को बांधता है जो विकास में बाधक बनती है।

क्या सच में आज के भारत में हर व्यक्ति को समान अधिकार है?

भारत में जाति के आधार पर कई सारी चीज होती हैं। कई सारी योजनाओं का लाभ जाति के आधार पर मिलता है तो यह कहना कि हर व्यक्ति को समान अधिकार है यह पूरी तरीके से सही नहीं है।

इन शब्दों का इतिहास

संविधान 1950 में लागू हुआ तब समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द उसके अंदर नहीं थे। इस 1976 में आपातकाल के दौरान 42 वे संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था।

जो इन शब्दों का विरोध करते हैं उनका साफ कहना है कि यह इंदिरा गांधी द्वारा विपक्ष और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने की कोशिश थी।

यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जब यह शब्दों को जोड़ा गया तब आपातकाल (Emergency) का दौर चल रहा था, इसका मतलब है कि यह जनमत का फैसला नहीं था यह सिर्फ सत्ता का फैसला था जो जनमत पर थोपा गया था।

आरएसएस का मानना है कि पंथनिरपेक्षता आज तुष्टीकरण बन चुकी है और पंथनिरपेक्षता के कारण अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण किया गया और बहुसंख्यकों को हमेशा दोषी ठहरा दिया गया।

यही नतीजा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू बहुसंख्यक होने के बाबजूद आज भी अल्पसंख्यको के बीच खुदको सुरक्षित महसूस नहीं करते।

और इन हिंदुओं के पास कोई खुद का ऐसा राष्ट्र नहीं है। जिसे वह खुदका कह सके।

सवाल तो बहुत है, जैसे ऐसी क्या जरूरत थी जहां बहुसंख्यक हिंदू वाले एक देश को धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर बना दिया गया?

निष्कर्ष

समय बदल चुका है और यह बहुत जरूरी है कि अगर हमें समय के साथ आगे बढ़ना है, विकासशील राष्ट्र बनना है तो हमें अपने संविधान में बहुत सारे बदलाव करने होंगे।

इन दो शब्दों को हटाना इसकी शुरुआत हो सकती है। जहां पर हम समय, कल और परिस्थिति के अनुसार हमारे यहां के संविधान में भी महत्वपूर्ण बदलाव कर सकें।

आज भारत आत्मनिर्भरता, सनातन मूल्य और आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है तो संविधान में लिखे हुए शब्दों को लेकर चलना, एक समीक्षा का विषय तो जरूर है। और यह बहुत जरूरी है कि इस राष्ट्र को हम इसके संस्कृत रूप में देखे, न की वैसा देखे जैसा अन्य पश्चिमी देश इसे देखते है। इस राष्ट्र के अंदर, संविधान को बाकी देशों की कट, कॉपी, पेस्ट नीतियों के बजाय धर्म आधारित होना था।